O 11 de setembro: 2001, 2011 e muitos outros

Cristina Soreanu Pecequilo

Dentre os muitos clichês que se associaram ao 11 de setembro logo após os atentados atingirem as cidades de Nova Iorque e Washington, um se tornou bastante popular: a afirmação de que os Estados Unidos (EUA), e o mundo, nunca mais seriam os mesmos. Apesar de conter grande fundo de verdade, simplesmente baseada no senso comum, e na observação dos fatos, a potência hegemônica fora atacada em seu território continental sem praticamente nenhum poder de reação estratégico ou moral, muitas das transformações na política interna e externa que foram atribuídas aos ataques terroristas já se encontravam em andamento na sociedade norte-americana e no cenário global.

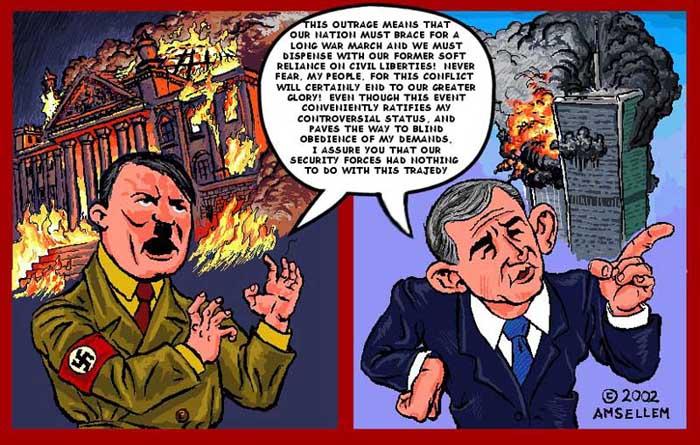

Ainda que os atentados tenham passado à história como motivadores desta mudança, os mesmos devem ser entendidos sob um prisma múltiplo: como motivadores até, mas também como válvula de escape de pressões neoconservadoras e sintoma do gradual desgaste da liderança dos EUA no sistema internacional. Até mais importante do que 11/09 para a hegemonia e o mundo foram os dias que se seguiram ao evento, traduzido em espetáculo midiático e até cinematográfico, que obscureceu, e permanece obscurecendo os “porquês” e os “comos” do atentado.

Do 11/09 emergiu um nacionalismo “fácil” nos EUA, uma retórica de união e consenso que não passou dos primeiros testes em sua solidez na defesa da democracia e da América, simplesmente aceitando, pelo medo e pela unanimidade, a pressão da “necessária” guerra contra o terror. Um terror tanto dentro quanto fora das fronteiras norte-americanas, que, para ser combatido, demandava que as sociedades ocidentais abrissem mão de seus direitos fundamentais básicos, simplesmente identificando, no outro, no diferente, aquele que poderia ser o inimigo. E, do 12/09 em diante, revelou um país cada vez mais belicoso com seus pares, mesmo seus aliados, e com seus cidadãos.

Assim, os atentados permitiram a edição de leis de emergência controversas como o Ato Patriota que delegava ao Estado poderes quase sem controle para a espionagem, a prisão e interrogatórios de suspeitos, o memorando do Departamento de Justiça autorizando práticas invasivas para o questionamento de indivíduos, i.e, tortura, validando o radicalismo de medidas de proteção da liberdade por meio de seu esvaziamento. Para os neoconservadores, esta foi a válvula de escape de uma agenda de relações internacionais agressivas em nome da defesa do país, sustentando, por uma nova retórica o anunciado reposicionamento estratégico pretendido pelos defensores do unipolarismo e unilateralismo.

Defensores estes que se tornaram visíveis em Bush filho (2001/2008), mas que, desde Bush pai (1989/1992) no contexto do encerramento da Guerra Fria, buscavam, eles mesmos, o seu espaço dentro das estruturas de poder. Derrotados pelo democrata Bill Clinton (1993/2000) nas primeiras eleições pós-bipolaridade, estes republicanos reorganizaram-se em torno de movimentos religiosos e de grupos de interesse do complexo militar-industrial-energético, em consultorias e na mídia, preparando sua ofensiva que chegaria com o escândalo Monica Lewinski no biênio 1998/1999 e a tentativa fracassada de impeachment de Clinton. No meio tempo, a vitória nas eleições de meio de mandato de 1994 com o “Contrato com a América”, plataforma de defesa do Estado mínimo, de controle dos “excessos liberais” ganhara terreno. E, em 2000, uma nação dividida vai às urnas, em uma eleição cercada de controvérsias, decidida pela Suprema Corte, permitindo, finalmente a este grupo o controle da Casa Branca.

E, para os que se surpreenderam com o silêncio e a tolerância demonstradas com os desrespeitos às liberdades individuais depois dos ataques, basta lembrar o silêncio e a tolerância da sociedade norte-americana diante da própria eleição de George W. Bush. Um Presidente que não venceu com a maioria dos votos populares, mas ganhou uma eleição indireta, em um Colégio Eleitoral criado no século XVIII pelos pais fundadores do país e seus mecanismos constitucionais. Mais de 500 mil votos separaram o candidato republicano do oponente democrata Al Gore, muitos grupos da sociedade civil relataram, como o fizeram em 2004 e 2008, pleitos presidenciais seguintes, constrangimentos a seu voto em distritos de maioria negra, hispânica e de baixo nível de renda como a ausência de cédulas eleitorais, fiscais e desvio de votos. Diante dos fatos, mais uma vez o silêncio, seja de outros grupos da sociedade civil, como da classe política à exceção de algumas poucas manifestações de protestos diante do arcaísmo e elitismo do sistema. Mudanças práticas? Quase nenhuma.

Ou por que não recordar a aceitação passiva dos primeiros atentados ao World Trade Center em 1993, praticamente ignorados pela mídia em suas retrospectivas sobre este fato. E, mais adiante, o atentado de um grupo fundamentalista branco a um prédio federal em Oklhoma City em 1995, e episódios correlatos de violência social e política. Em uma sociedade fragmentada tanto antes, quanto depois, a violência surgia, e permanece, como resposta à exclusão. Economicamente, um declínio anunciado desde a década de 1970 que gera ainda mais conflitos. Assim, se foi válvula de escape destes movimentos represados que produziram a Doutrina Bush, as guerras no Afeganistão e no Iraque, a intolerância e a xenofobia, o 11/09 também é, e foi, sintoma destes mecanismos de poder e sentimentos de inadequação social que revelam a decadência das bases liberais do país.

E, igualmente, deixam cada vez mais aparentes os sintomas da fragilidade e vulnerabilidade da hegemonia diante de suas contradições e de um mundo que muda a uma velocidade mais rápida do que sua liderança compreende. Sem esquecer que parte desta mesma velocidade acelerada no sistema deriva mais do unilateralismo neoconservador de Bush do que de um claro desafio sistêmico à ordem dominada pelos EUA. Seja antes ou depois do 11/09, a transição do sistema internacional pós-Guerra Fria já indicava sinais de multipolarização do equilíbrio de poder, com o eixo dinâmico da política internacional se transferindo do ocidente “tradicional”, EUA e Europa, para os “novos” ocidente e oriente de China, Brasil, Índia e Rússia. Bush filho apenas acelerou este movimento que Obama tenta administrar, alternando políticas de engajamento progressista destas nações com ações de contenção político-econômica, mescladas ao isolacionismo e a “democratização” das crises econômicas norte-americanas por meio de emissões de moeda, pressões sobre o câmbio e comércio global e permanência das estruturas de poder global no âmbito multilateral.

Em uma linha de tempo, 11/09 talvez tenha nos trazido Barack Obama como símbolo da superação e renovação norte-americana, direta ou indiretamente. Entretanto, seguindo neste raciocínio, o mesmo evento nos legou Sarah Palin e o Partido do Chá, cujo radicalismo e contestáveis práticas políticas dificilmente passariam pelo crivo da política democrática. Mas a democracia é peculiar, ela traz ao poder o reflexo de uma sociedade e de suas motivações, sejam elas Obama, Palin ou o Chá, revelando esta disputa permanente entre valores de progresso e regressão nos EUA.

Frente a isso, os “porquês” de 11/09 ligam-se não somente ao fatores externos de reação à hegemonia, de ataque moral e factual a suas bases, mas à polarização interna na qual se debate a América desde os meados dos anos 1990, com a ascensão de uma nação multiracial e étnica, associada a perda da hegemonia branca, anglo-saxã-protestante. Mas muitos destes motivos ainda nos escapam e não será em uma década que conseguiremos respondê-los, sem cair no jogo fácil das teorias conspiratórias ora sobre a Al-Qaeda, ora sobre os fundamentalistas dos EUA. Da mesma forma, sabemos os “comos” imediatistas, as imagens de aviões chocando-se em torres, heróis em um avião derrubado antes de atingir seu alvo, mas nada muito além.

Sem Bin Laden, estes serão dez anos de homenagens aqueles que sucumbiram, e irão sucumbir, aos efeitos de 11/09 e a sua instrumentalização como motivador de políticas de combate ao terror, da guerra contra o “outro", dentro e fora dos EUA. Porém, dez anos sem celebração de qualquer tipo de vitória, independente do que se pense sobre a hegemonia ou de seus atos: da América ao mundo, não podemos abdicar de nossa lucidez, ainda que todos tenhamos perdido um pouco de nossa humanidade naquela manhã de setembro.

(*) Professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Nenhum comentário:

Postar um comentário