Carta Capital, Ed. 637 - 12/03/2011

Obama não leu Roosevelt

Luiz Gonzaga BelluzzoSó se deve ter “medo do próprio medo”, ensinava o presidente do New Deal

Eleito sob a esperança de mudança (chance, change), Barack Obama governa sob o signo do medo e da omissão. Imobilizado diante da fúria conservadora, o presidente dobrou os joelhos e aceitou ignorar o discurso inaugural de Franklin D. Roosevelt, em 1933, que conclamou o povo americano, então atormentado por um desemprego de 23%, a só “ter medo do próprio medo”.

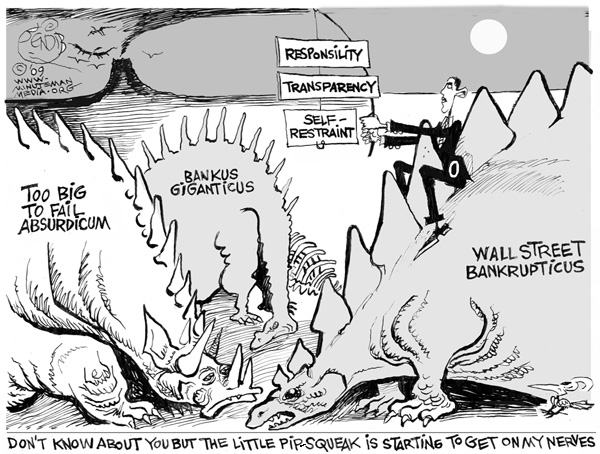

Os medos de Obama o aconselharam a propor soluções de pé quebrado para as questões que afligem a maioria da sociedade americana. Entre tantos problemas, na linha de frente figuram a regulamentação dos mercados financeiros, o tratamento dos 11 milhões de mutuários afogados em dívidas hipotecárias que ultrapassam o valor dos imóveis adquiridos, os métodos violentos utilizados pelos credores para recuperar as casas e, finalmente, a batata quente do déficit fiscal e da dívida pública do governo federal, dos estados e dos municípios.

Em entrevista concedida ao jornal inglês The Independent, o ator Matt Damon disparou contra o presidente: “Acho que ele está completamente submetido a Wall Street. A economia tem problemas enormes. Ainda temos os bancos que são grandes demais para falir. Eles estão ainda maiores e fazendo mais dinheiro do que nunca. Desemprego a 10%? É terrível”.

Damon, vencedor do Oscar de 2011 e ativista liberal, empenhou seu prestígio hollywoodiano na campanha presidencial de Obama. Não foram poucas as personalidades que entraram de corpo e alma no movimento que alçou o senador por Michigan à Presidência dos Estados Unidos da América. Estão quase todos tão decepcionados quanto os devedores desempregados, expulsos de suas casas, e obrigados a dormir, comer e sobreviver nos automóveis que escaparam à sanha recuperadora dos banqueiros.

É ingênuo imaginar que as omissões e recuos de Obama são apenas produto de uma personalidade frágil. A explicação é fácil demais para ser verdadeira. As vacilações do presidente exprimem, na verdade, o enfraquecimento das bases sociais do Partido Democrata. A desindustrialização promovida pela “deslocalização” da grande empresa suscitou não só a destruição em massa dos empregos nas fábricas, como também reduziu as oportunidades de ocupação nos serviços ligados ao dinamismo industrial. Aumentou o número de empregados precários em serviços de baixa remuneração. A queda dos rendimentos dos 90% inferiores da escala de distribuição de renda nos últimos 30 anos – o que inclui o declínio da classe média americana – não é novidade para ninguém. A desorientação do Partido Democrata não é um fenômeno recente. Há que lembrar o papel de Bill Clinton e de seus colaboradores, Lawrence Summers e Thimoty Geithner, na “batalha” pela desregulamentação financeira que culminou, em 1999, com a promulgação da Lei Gramm-Leach-Bliley. A lei abriu as porteiras para as façanhas dos espertalhões e sabidos do mercado financeiro, legitimados pelo esoterismo de modelos pseudocientíficos de precificação de riscos, sob o manto protetor das agências de avaliação da qualidade dos ativos.

A perda de substância programática do Partido Democrata deu azo à crescente agressividade dos conservadores, que, entre outras peripécias, se sentiram encorajados a aumentar os decibéis da gritaria contra os déficits e a dívida pública. Déficits e dívida gerados em grande medida, diga-se, pelo socorro do governo aos financiadores das campanhas eleitorais de muitos congressistas.

Enquanto clama contra os gastos do governo, a bancada republicana, majoritária, enfiou goela abaixo do presidente a manutenção do presente tributário aos ricos, prorrogando o mimo concedido por George W. Bush aos endinheirados. Mas, na sociedade encantada pelos mitos da “utopia realizada” e “da terra das oportunidades”, o aumento indecente da desigualdade e a prática desavergonhada do favorecimento aos ricos e às grandes empresas e bancos explodem na cara dos descarados.

Os movimentos de reação ao tratamento desigual e à supressão de direitos, que começaram com as manifestações dos funcionários públicos de Wisconsin, estão a se disseminar por outros estados. A eles se juntam os protestos dos cidadãos americanos expulsos de suas casas pela truculência dos credores, amparados numa lei de falência que os favorece. Multiplicam-se os grupos dispostos a defender os prejudicados, o que ensejou uma proclamação de promotores (Attorneys Generals) que exigem condições mais equânimes na negociação entre credores e devedores.

O cineasta Michael Moore arengou no dia 5 de março para os revoltosos de Wisconsin: “Os Estados Unidos não estão quebrados. O país- está inundado de dinheiro. O problema é que a grana não está no bolso de vocês. Ela foi transferida, no maior assalto da história, dos bolsos dos trabalhadores e consumidores para os bancos e para os portfólios dos super-ricos. Hoje, apenas 400 americanos possuem mais riqueza do que a soma do que é possuído por metade da população”. Strike!

Luiz Gonzaga Belluzzo é economista e professor, consultor editorial de CartaCapital.

.....

A febre do ouro

Mino CartaTodo cidadão deveria assistir ao documentário Trabalho Interno que acaba de receber o Oscar da sua categoria, para espanto de quem, como o acima assinado, costuma desconfiar das escolhas da Academia de Hollywood. Trata-se de uma aula de cidadania, justamente. Assisti, e saí do cinema acabrunhado e indignado. Também como jornalista.

O filme conta a história da crise financeira mundial desde a sua origem até o desfecho e figura entre os motivos de Carta-Capital na escolha do tema do Especial desta semana. Não entro em pormenores porque mais adiante Trabalho Interno é largamente apresentado e analisado. Digo apenas que narra com precisão implacável e visão abrangente a monstruosa tragédia contemporânea que todos vivemos, muitos sem nos darmos conta.

Pela parte que toca ao jornalista, recebi uma aula de técnica e ética, e constatei com meus botões como um diretor de cinema logrou ser infinitamente mais eficaz do que qualquer profissional midiático. Uma lição impecável de verdade factual, aquela incontestável. E o resultado final é a parábola do funcionamento deste nosso mundo desigual e moralmente corrupto por sobre a impotência da maioria ignara.

Aposentados os princípios mais nobres e as regras mais comezinhas da competição leal, a acumulação passou definitivamente a ser o objetivo dos mais fortes. Acumulação de dinheiro em primeiro lugar. Nominor quoniam leo, diz o leão, mas é o rei da selva e da pradaria. Nunca a lei da mata valeu para o bicho homem com força tamanha e nunca como hoje o chamado vil metal foi tão decisivo para o destino da Terra e de cada ser humano.

O dinheiro, e a febre que provoca, está por trás de tudo, desde os mercados até os parlamentos, desde as galerias de arte até os gramados de futebol. Vale, o ducado, o sestércio, o florim, para manipular a trajetória de uma ação da Bolsa ou valorizar o artista que não merece, em detrimento da qualidade de quanto os donos do poder declamam promover. E os heróis do momento chamam-se Bernanke, Summers, Greenspan, Paulson, monumentais executores do neoliberalismo. Seguidos por uma plêiade de excelentes discípulos.

Vale acrescentar outros. Por exemplo, Ronald Reagan, a senhora Thatcher, Bill Clinton, a família Bush. E por que não Tony Blair e Silvio Berlusconi? Tentado pela iconoclastia, chego até o papa, que esconde enquanto pode os padres pedófilos e abriga dentro dos muros vaticanos o IOR, o banco que lava grana mafiosa. É por causa disso também que escasseiam pensadores, poetas e artistas, a bem da glória tilintante de uma chusma de impostores. Não teriam de ser indispensáveis óculos especiais para enxergar a decadência do mundo. Razões há, só encontram resposta, contudo, na versão atual da lei da selva.

A única nota positiva, o único sinal de esperança, vem da nação árabe, expandida entre o Magreb e o Oriente Médio. Em nome de interesses movidos a grana, o Ocidente insistiu na tese do conflito entre islamismo e cristianismo já em andamento, enquanto os EUA esmeravam-se na peculiar retórica pela qual seu exército estaria a serviço da democracia, a ser finalmente ensinada aos conquistados.

A hipocrisia não tem limites. Em compensação, os povos que se levantam no Norte da África não se envolvem em guerras de religião, querem é livrar-se dos seus tiranos, sátrapas, de fato, da formidável estrutura ocidental e cristã, situada a Oeste, certamente, e nem de leve cristã. O destino da rebelião é incerto, verifica-se de todo modo que ainda há homens sequiosos de liberdade. Este enredo evoca outro, a meu ver, aquele tecido por quem entende que o tempo das ideologias acabou, como se fosse possível eliminar da mente humana a eterna dicotomia: deus e diabo, luz e sombra.

Os adeptos da ideia pensavam exclusivamente no marxismo-leninismo, mas já manifestavam ao expô-la, incauta e toscamente, a sua própria ideologia, pela qual, com a queda do Muro de Berlim, celebrava-se o enterro da esquerda. De certa esquerda, talvez. De uma específica visão do mundo e da vida, vencida ao provar seu fracasso e seu anacronismo. De minha parte, fico com Norberto Bobbio. O significado das palavras está sempre sujeito à interpretação, necessariamente volúvel. Quem ainda se indigna, porém, com a desigualdade, com a miséria da maioria, com a prepotência do mais forte, e se empenha contra a injustiça, chamem-no como quiserem, mas ele é o exato contrário do partidário do deixa como está porque assim me convém. Se disserem que aquele é de esquerda, não me queixarei.

Mino Carta é diretor de redação de CartaCapital. Fundou as revistas Quatro Rodas, Veja e CartaCapital. Foi diretor de Redação das revistas Senhor e IstoÉ. Criou a Edição de Esportes do jornal O Estado de S. Paulo, criou e dirigiu o Jornal da Tarde. redacao@cartacapital.com.br

Nenhum comentário:

Postar um comentário